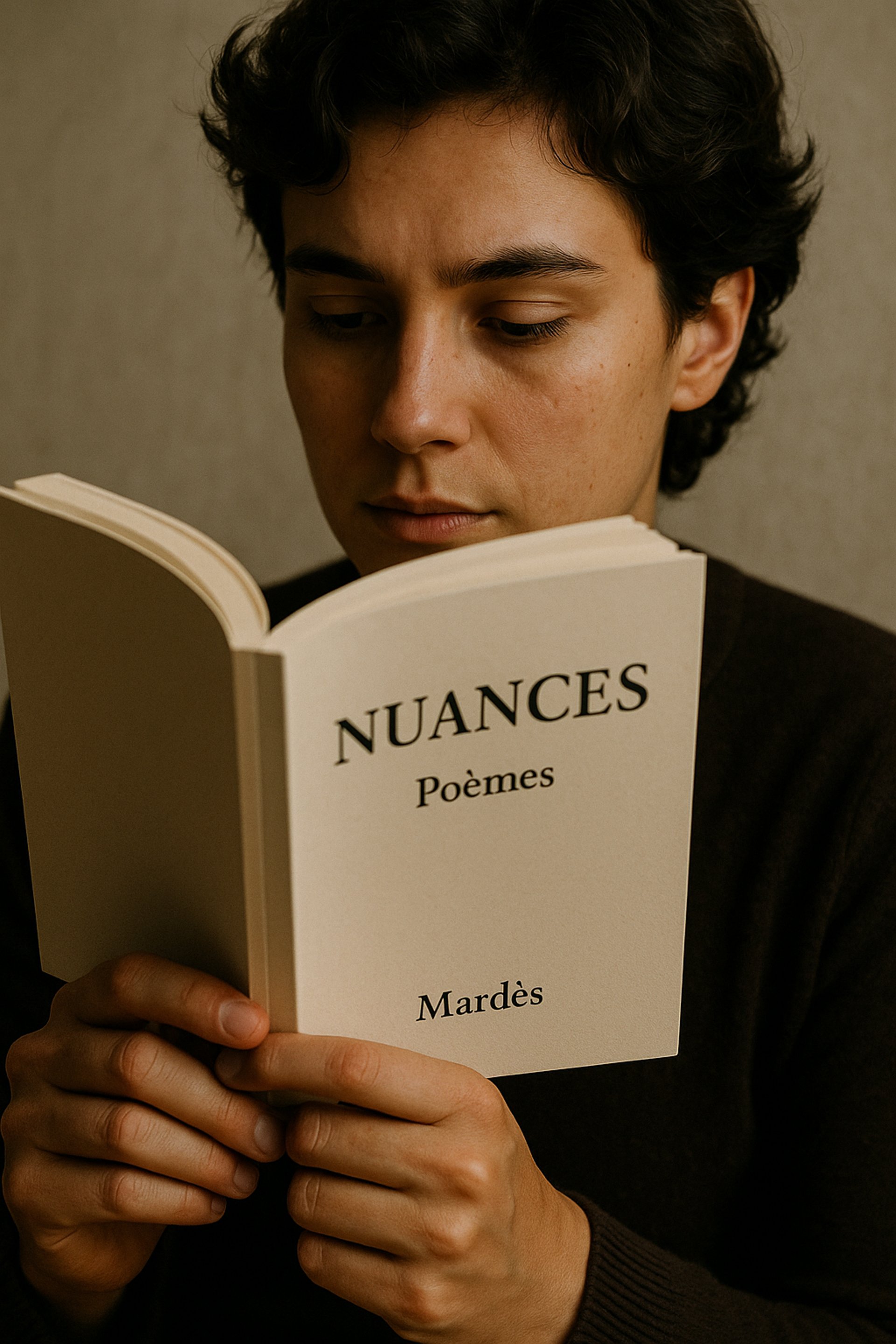

Les arts et la créativité pour l'épanouissement

Poésie et prophylaxie : apprivoiser la vulnérabilité

À la croisée des émotions, de la science et de l’intime, cet article explore la poésie comme espace de régulation, de résilience et de rencontre. Des recherches contemporaines aux projets hospitaliers suisses, il montre comment le langage poétique – parfois grave, parfois burlesque – peut apaiser, relier, éclairer, sans jamais simplifier la complexité de l’expérience humaine.

Dianna Dubois

6/26/20253 min read

La poésie, loin d’être un simple ornement du langage, s’impose aujourd’hui comme un espace vivant où la vulnérabilité humaine peut être accueillie, explorée et parfois sublimée. Elle agit, selon l’expression de certains chercheurs, comme une « scripto-prophylaxie » : un moyen de tenir à distance la maladie, l’angoisse ou le traumatisme, en les transformant par le jeu du langage, la métaphore et parfois l’humour.

Des études majeures, notamment celles de James W. Pennebaker, ont montré que l’écriture expressive – dont la poésie est une forme privilégiée – contribue à la régulation émotionnelle, à la diminution du stress et à l’amélioration du bien-être général. En invitant à mettre en mots l’indicible, la poésie offre un espace de maîtrise symbolique, rejoignant les analyses de Viktor Frankl et Aaron Antonovsky sur l’importance du sens et de la cohérence dans les processus de résilience. Barbara Fredrickson, quant à elle, a démontré que les émotions positives, souvent mobilisées par la création poétique, élargissent les ressources psychiques et favorisent l’adaptation face à l’adversité.

La poésie burlesque, trop souvent négligée, joue un rôle essentiel dans cette dynamique. L’humour, la distanciation, la dérision deviennent des outils pour apprivoiser la souffrance, la rendre dicible, voire supportable. Les recherches en psycholinguistique confirment que le rire et le jeu verbal facilitent la catharsis et renforcent la plasticité cognitive.

Cependant, la poésie n’est pas une panacée. Pour certains, l’écriture poétique peut raviver des blessures, intensifier la rumination ou accentuer le sentiment d’isolement. Les effets bénéfiques dépendent du contexte, de la sensibilité individuelle et de l’accompagnement proposé. Il est crucial que la pratique poétique reste accessible, adaptée à la diversité des publics, et, si besoin, encadrée par des professionnels formés.

L’expérience collective renforce encore la portée de la poésie. En Suisse romande, le projet « Printemps de la poésie à l’hôpital », initié par la Dre Julie Delaloye, illustre la puissance de la poésie partagée : chaque année, des poèmes sont distribués aux patients de plusieurs hôpitaux, parfois lus à voix haute par des soignants. Un patient témoigne :

« Recevoir un poème à l’hôpital, c’est comme ouvrir une fenêtre sur l’extérieur, sur la vie. Cela m’a donné la force de traverser la journée. »

Dans les bibliothèques et centres médicaux, poèmes de patients, soignants ou étudiants côtoient ouvrages d’art-thérapie, créant des ponts entre l’intime et le collectif. Lectures publiques, ateliers d’écriture, performances de slam : la poésie se fait alors espace de rencontre, de transmission, d’inclusion.

Enfin, la poésie interroge notre rapport à la connaissance : elle éclaire parfois, trouble souvent, ouvre des espaces d’incertitude et de questionnement. Poésie scientifique, engagée, expérimentale : chaque forme invente sa manière de rendre sensible la complexité de l’expérience humaine.

Ainsi, la poésie, loin d’être un simple refuge, devient un terrain d’expérimentation, de soin et de dialogue. Elle invite à la nuance, à la délicatesse, à l’écoute : elle n’est ni remède miracle, ni privilège réservé, mais promesse d’un espace où la vulnérabilité peut se dire, se partager, et parfois se transformer.

Sources

Pennebaker, J.W. (1986, 1997, 2017). Études sur l’écriture expressive et la santé mentale.

Fredrickson, B.L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions.

Antonovsky, A. (1998). Le sentiment de cohérence.

Frankl, V. (2005). Découvrir un sens à sa vie.

Cyrulnik, B. (1999, 2024). La résilience par la création.

Delaloye, J. (2016-2024). Printemps de la poésie à l’hôpital, Suisse romande.

Advances in Psychiatric Treatment, « Creative writing and mental health ».

Témoignages recueillis lors du Printemps de la poésie, Hôpital du Valais, 2023.

La poésie est l’art de dire l’indicible, d’offrir au langage une forme sensible, rythmée et profonde, où l’émotion devient souffle.

Extrait de L'Effraie et autres poèmes (1953)

« J’avance, toujours à demi-perdu,

porté par le souffle discret du monde,

inquiet que mon nom ne soit que l’écho

d’un vent sans nom… »

Philippe Jaccottet