Les arts et la créativité pour l'épanouissement

Cet article est proposé librement, avec le soutien de la maison d’édition et de culture suisse Mardès, ainsi que de Marlena’s Home, où se rejoignent raffinement et bien-être.

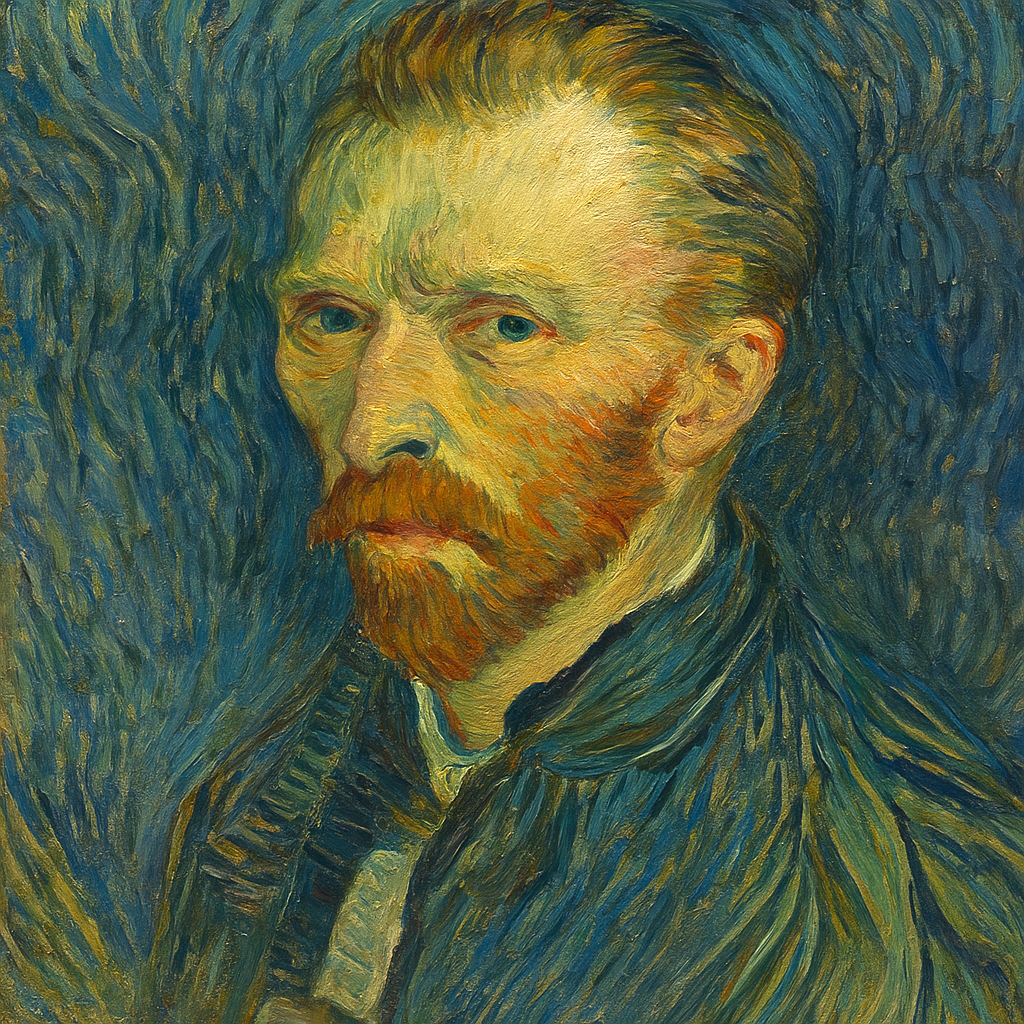

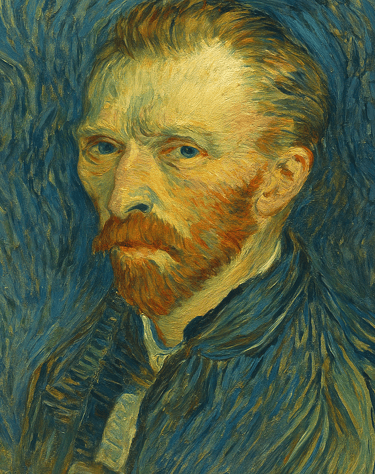

Focus sur Vincent Van Gogh

Dans ce reportage, Musarthis se tourne vers l’une des figures les plus bouleversantes de l’histoire de l’art : Vincent van Gogh. Artiste incandescent, rejeté de son vivant, il transforme ses fractures en éclats de lumière. Ses tournesols, ses nuits étoilées, ses champs de blé traversés de corbeaux deviennent aujourd’hui des emblèmes universels de résilience. À travers son parcours, ses douleurs et ses fulgurances, ce texte explore comment la peinture devient pour lui un refuge, une survie, un cri. Et pose la question suspendue : que voit-il, lui qui s’est cru inutile, en contemplant l’amour infini que ses toiles inspirent désormais ?

REPORTAGES

Marlena Des

9/15/20257 min read

Vincent van Gogh : brûler de couleurs, survivre par la peinture

Voici l’un des artistes les plus aimés de notre ère, et pourtant l’un des plus brisés de son temps. Vincent van Gogh n’avance jamais dans la douceur, mais dans une lutte âpre, presque cornélienne, entre le désir de lumière et l’ombre qui le dévore.

Peindre n’est pas pour lui un choix : c’est un combat. Le pinceau est son arme, la toile son refuge, la couleur son cri. Chaque jaune incandescent arrache un éclat d’espérance, chaque bleu profond ouvre un gouffre où son âme menace de sombrer.

Ses tournesols, aujourd’hui universellement admirés, ne sont pas de simples fleurs. Ils sont des soleils plantés dans la chair de la nuit, des braises dressées contre l’écrasement intérieur. Ils disent l’homme qui vacille, mais qui, dans l’ultime fièvre, transforme la douleur en beauté.

Naissance d’un être en décalage

Vincent Willem van Gogh naît en 1853, dans le village de Zundert, aux Pays-Bas. Dès l’enfance, il se sent en marge, comme s’il suffoque dans le monde ordinaire.

Alors que la toile devient un refuge pour le jeune être, le pinceau est pour lui un instrument de survie.

Avant d’y arriver, il s’égare : il est marchand d’art, instituteur, prédicateur dans les corons du Borinage. Mais ces routes s’éteignent vite. Rien ne demeure, sauf cette évidence : peindre ou disparaître.

Premiers tableaux : la gravité terrienne

À Nuenen, en 1885, il peint Les Mangeurs de pommes de terre. Les corps sont lourds, les visages creusés, la lumière rare. Pas d’embellissement. Il donne à voir la dignité rude de la vie paysanne.

On pourrait croire à une peinture désespérée. Mais elle est habitée d’une compassion intense. Van Gogh ne peint pas pour séduire : il peint pour rendre visible ce qui reste caché.

Paris : la palette s’éclaire

En 1886, il arrive à Paris. Là, il découvre les impressionnistes, le divisionnisme, l’art japonais. Sa palette change de peau : les bruns cèdent place aux jaunes éclatants, aux bleus vifs, aux rouges ardents. Ses autoportraits deviennent des laboratoires où il sculpte son visage comme une énigme.

Mais Paris reste trop bruissant, trop étroit pour sa quête. Vincent veut un horizon plus vaste, une lumière plus totale.

Arles : l’incandescence du Midi

En février 1888, il s’installe en Provence. Et soudain, tout explose.

Le soleil est une brûlure, la lumière un torrent. Ses toiles s’emplissent de vergers en fleurs, de cafés nocturnes, de ponts et de champs de blé. Les Tournesols deviennent des soleils plantés dans la nuit de son âme.

Il peint avec une urgence presque douloureuse, convaincu que chaque instant de lumière peut s’évanouir et qu’il faut saisir les occasions comme on pétrit un pain : avec intensité, avec ferveur. La peinture est son souffle vital, son moyen de rester debout.

Il rêve d’une fraternité d’artistes et fonde la “Maison jaune”, atelier idéal où Paul Gauguin le rejoint. Mais la cohabitation tourne au drame. Après des disputes violentes, Vincent se mutile l’oreille. Cet acte, loin d’être une anecdote, témoigne de la violence intérieure qui le déchire.

Saint-Rémy : peindre derrière les grilles

Après cet effondrement, il entre volontairement à l’asile de Saint-Rémy. Entre les murs, il regarde par les fenêtres les collines, les cyprès, les champs balayés par le mistral. Et il peint.

De cette période naît La Nuit étoilée (1889). Ce n’est pas un ciel : c’est une tempête cosmique, une âme projetée dans l’infini. Les étoiles tourbillonnent comme des plaies lumineuses. Ses toiles deviennent des prières, des cris de lumière au cœur de la nuit intérieure.

Auvers : la course ultime

En mai 1890, il s’installe à Auvers-sur-Oise, auprès du Dr Paul Gachet. Là, il peint avec une frénésie hallucinante : plus de soixante-dix toiles en deux mois.

Les champs s’étirent à l’infini, traversés de corbeaux noirs. Les maisons se serrent, frêles sous des ciels chargés. Chaque tableau est un halètement, une urgence.

Le 27 juillet, Vincent s’effondre, une balle dans la poitrine. Deux jours plus tard, il meurt, à trente-sept ans, son frère Théo à ses côtés. Ses dernières paroles résonnent comme un écho : « La tristesse durera toujours. »

Héritage : les couleurs comme testament

En moins de dix ans, il laisse plus de deux mille œuvres. Son art, ignoré de ses contemporains, devient après sa mort un trésor universel. Aujourd’hui, ses toiles se vendent à des sommes vertigineuses, exposées dans les plus grands musées du monde. Mais derrière cette gloire posthume, il reste l’homme : fragile, déchiré, mais ardent. Ses jaunes brûlants sont des cris d’espérance. Ses bleus profonds, des gouffres à contempler. Ses lettres à Théo, des fragments d’âme nue.

Van Gogh aujourd’hui : l’amour retrouvé

Dans les musées, ses toiles attirent des foules immenses. À Amsterdam, le Van Gogh Museum accueille environ 1,8 million de visiteurs chaque année. À Paris, à New York, à Tokyo, ses expositions font courir des foules. Même les expositions immersives, où ses tableaux sont projetés sur des murs géants, rassemblent des publics bouleversés, souvent en larmes.

Pourquoi un tel impact ? Parce que Van Gogh peint ce que nous ne savons pas dire. La solitude, la fièvre, le désir de beauté malgré la douleur. Ses œuvres deviennent des refuges intérieurs. Elles disent à chacun : « Tu n’es pas seul dans tes tempêtes. »

La question suspendue : et lui, que voit-il ?

Alors, que voit Vincent s’il contemple ce triomphe ?

Lui dont une seule vente est attestée de son vivant — La Vigne rouge, à Bruxelles, en 1890. Lui qui se croit ignoré, méprisé, rejeté.

Trouve-t-il la paix en voyant des millions d’êtres traverser les océans pour approcher ses œuvres ? Sourit-il en entendant qu’on l’appelle aujourd’hui l’un des plus grands peintres de l’histoire ? Reconnaît-il, dans les regards bouleversés qui se posent sur ses toiles, que ses nuits de fièvre deviennent des lieux de consolation pour l’humanité entière ?

Cette interrogation bouleverse. Elle interroge aussi notre époque : pourquoi faut-il que l’artiste s’éteigne pour qu’on l’aime à ce point ? Pourquoi n’avons-nous pas su lui dire, alors qu’il respire encore, qu’il avait déjà sauvé le monde par ses couleurs ?

Van Gogh et la résilience poétique

Van Gogh incarne l’essence de la résilience poétique. Son art ne nie pas la douleur : il la transfigure. Il ne camoufle pas les fractures : il les transforme en éclats de lumière.

Pour Musarthis, il est plus qu’un peintre. Il est un compagnon d’âme. Ses toiles enseignent que la beauté peut surgir au cœur de l’orage. Que peindre, créer, écrire, composer, c’est parfois l’unique manière de survivre.

Vincent van Gogh ne peint pas pour l’histoire, il peint pour survivre. Chaque toile est une plaie ouverte, chaque couleur une tentative de retenir la vie qui lui échappe. Ses jaunes flambent comme des cris d’espérance, ses bleus engloutissent comme des abîmes, ses champs de blé sont des batailles, ses nuits étoilées des tragédies célestes.

Il meurt incompris, rejeté, consumé par ses propres tempêtes. Mais son héritage, aujourd’hui, rayonne comme une revanche silencieuse. Les foules se pressent, bouleversées, devant ce qu’il arrache à sa douleur. Et la question demeure : que voit-il, lui qui se croyait inutile, en contemplant l’amour infini que ses toiles inspirent désormais ?

Van Gogh ne peint pas des paysages : il peint le combat d’un être contre sa propre nuit. Et c’est là sa victoire la plus haute — avoir transformé l’insupportable en une beauté qui traverse les siècles, brûlante, fragile, éternelle.

Références

– Van Gogh Museum, Amsterdam.

– Steven Naifeh & Gregory White Smith, Van Gogh: The Life, Random House, 2011.

– Ingo F. Walther, Rainer Metzger, Van Gogh: The Complete Paintings, Taschen, 2012.

– Vincent van Gogh, Lettres à Théo, Gallimard, 2009.

– Musée d’Orsay, Paris : collections consacrées à Van Gogh.

– Ronald Pickvance, Van Gogh in Arles, Metropolitan Museum of Art, 1984.

Mardès, maison d’édition, de culture et de transmission

Mardès est une maison inclusive et moderne qui publie des recueils, des essais, des magazines et des ouvrages liés aux arts de vivre. Elle conçoit aussi des événements culturels et artistiques, porteurs de réflexion et de partage.

Sa mission est double : éditer et transmettre. Transmettre la poésie, la pensée et les gestes du quotidien qui facilitent l’existence et enrichissent la sensibilité.

Grâce à son soutien, plusieurs contenus de Musarthis demeurent librement accessibles, affirmant une vision généreuse et élégante de la culture.

Starry Night Over the Rhone

Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons

Head of a skeleton with a burning cigarette

Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons

S'ABONNER À LA NEWSLETTER DE MUSARTHIS