Les arts et la créativité pour l'épanouissement

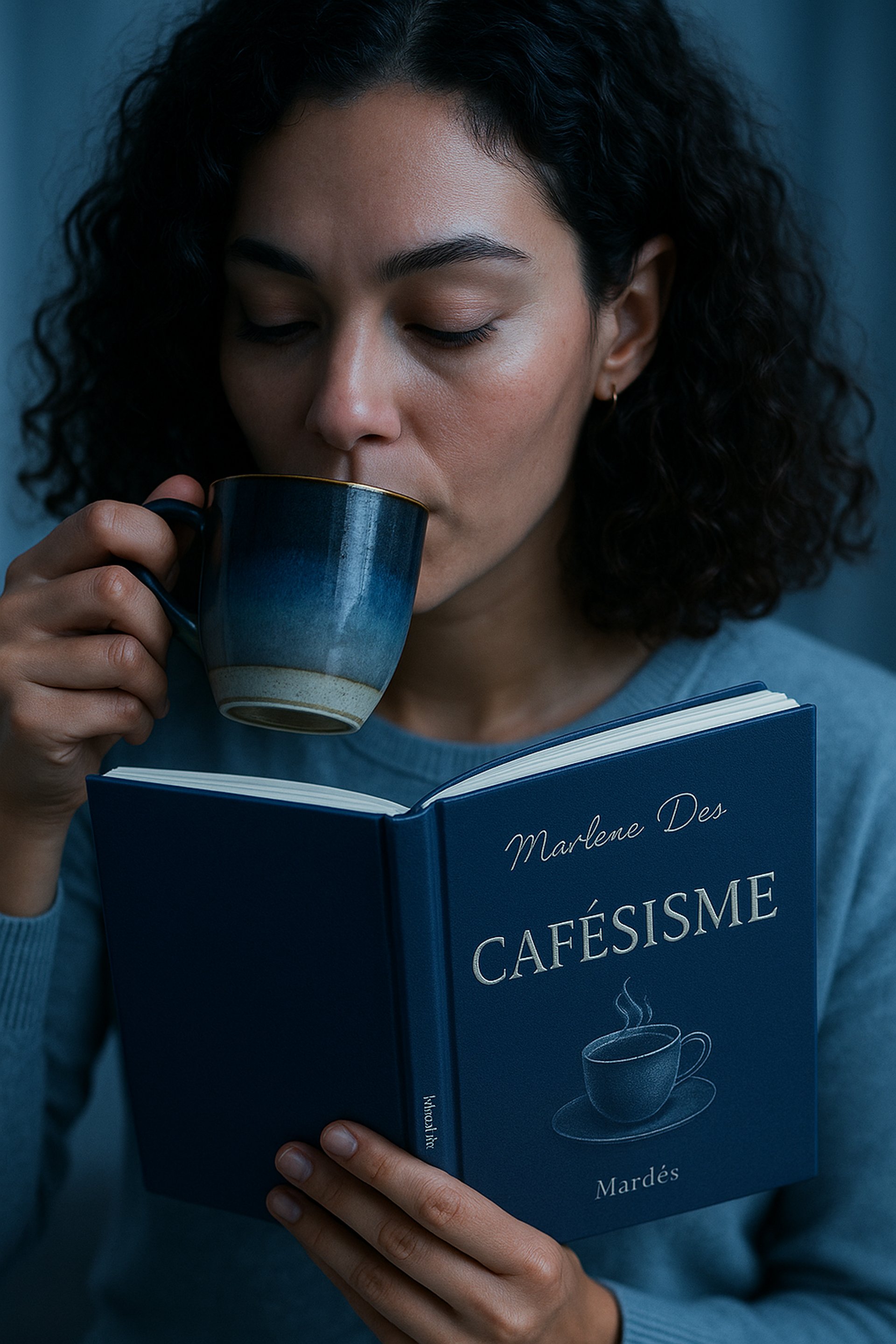

Le café : rituel social, allié de la santé mentale

Dans ce nouvel article de Musarthis, nous explorons la place singulière du café : héritage culturel, moteur de convivialité, mais aussi objet d’étude scientifique. Quels bénéfices pour l’humeur et la cognition ? Quels risques liés à l’excès ? Entre traditions millénaires et recherches contemporaines, le café se révèle compagnon de pensée autant que miroir de nos rythmes de vie.

Marlena Des

8/17/20256 min read

Introduction — dimensions culturelles, sociales et philosophiques

Le café n’est pas qu’une boisson : il s’inscrit comme institution culturelle, rituel millénaire et objet de rassemblement social. Dans l’Europe des Lumières, les cafés littéraires ont favorisé l’émergence de l’espace public bourgeois décrit par Jürgen Habermas (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962), où se conjuguaient liberté de pensée et critique sociale. Mais ce phénomène déborde largement l’Occident : en Éthiopie, berceau du café, la cérémonie du buna constitue encore un rituel communautaire quotidien. Dans le monde arabe, le qahwa fut associé à la poésie, à la réflexion spirituelle et aux rencontres savantes (Hattox, 1985), tandis qu’en Turquie, le café est reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 2013).

Aujourd’hui encore, la pause-café reste un repère temporel et un cadre de convivialité dans les entreprises comme dans nos vies quotidiennes. Elle n’est pas seulement un plaisir gustatif : elle répond à des besoins de cohésion sociale, de régulation du temps et de stimulation intellectuelle.

I. Effets bénéfiques confirmés par la recherche

Sur l’humeur et la prévention de la dépression

De nombreuses études convergent : une consommation modérée (2–3 tasses/jour) semble associée à une diminution du risque dépressif. Grosso et al. (2016, Molecular Nutrition & Food Research), dans une méta-analyse impliquant plus de 340 000 participants, ont observé un effet dose-dépendant, avec environ 8 % de réduction de risque par tasse supplémentaire. D’autres travaux, comme Lucas et al. (2011, Archives of Internal Medicine), confirment une baisse relative de 20 % du risque de dépression chez les femmes consommant 4 tasses quotidiennes sur 10 ans.

Ces résultats doivent néanmoins être lus avec prudence : le lien est associatif et non causal, d’autres facteurs de mode de vie pouvant contribuer à cette corrélation. Certaines études récentes suggèrent d’ailleurs un effet plateau à partir de 3–4 tasses (Wierzejska, 2021).

Sur le plan biologique, on connaît mieux le mécanisme : la caféine bloque les récepteurs d’adénosine, favorisant la libération de dopamine et de noradrénaline, neurotransmetteurs essentiels à l’énergie psychique et à la motivation (Juliano & Griffiths, 2004). Le café contient également des antioxydants, protecteurs contre certains processus inflammatoires impliqués dans des troubles psychiatriques.

Effets protecteurs contre le déclin cognitif

Des travaux récents suggèrent que la consommation régulière de café pourrait ralentir le déclin cognitif et réduire certains marqueurs associés à la maladie d’Alzheimer (Gardener et al., 2021). Des méta-analyses comme Poole et al. (2017, BMJ) confirment une association générale entre café modéré et moindre risque de déclin ou de démence.

Cependant, il convient de souligner que les résultats restent variables selon les cohortes et méthodologies et n’apportent pas de preuve causale définitive. Les bénéfices sont donc à considérer comme tendance protectrice probable, et non certitude.

II. Limites et risques — l’exigence de modération

Anxiété et troubles du sommeil

Au-delà de 400 mg de caféine/jour (≈ 4–5 tasses), les effets délétères deviennent prédominants : nervosité, agitation, insomnie. Ce seuil correspond à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, 2015).

Le facteur temporel est déterminant : une prise tardive (après 14h–15h) peut perturber la sécrétion de mélatonine et nuire à l’endormissement (Sleep Foundation, 2022). De plus, des différences génétiques influencent la tolérance : les individus porteurs de polymorphismes du gène CYP1A2 métabolisent plus lentement la caféine et présentent davantage d’effets anxiogènes (Cornelis et al., 2018).

Tolérance, dépendance et interactions

Une consommation régulière entraîne une tolérance progressive : les effets stimulants initiaux diminuent, pouvant inciter à une augmentation des doses. Le sevrage illustre une dépendance légère mais réelle (symptômes : céphalées, irritabilité, fatigue) (Juliano & Griffiths, 2004). Il convient toutefois de préciser que la dépendance au café reste modérée et ne se compare pas à celle de substances addictives majeures comme l’alcool, la nicotine ou les opiacés.

Enfin, la caféine peut interagir avec certains traitements psychiatriques, en amplifiant ou réduisant leurs effets (notamment antidépresseurs, anxiolytiques, stimulants). Cela justifie une vigilance et, si besoin, un suivi médical personnalisé.

III. Variabilité individuelle et expériences vécues

Les témoignages illustrent cette hétérogénéité :

Claire, enseignante, optimise sa concentration avec un café matinal, mais ressent une anxiété accrue après une consommation l’après-midi.

Karim, consultant, a constaté que sa surconsommation durant une période stressante accentuait fortement ses insomnies.

Ces exemples rappellent que la sensibilité au café dépend de facteurs biologiques (génétique, métabolisme), psychologiques (stress, anxiété) et contextuels, et que toute recommandation doit être adaptée à l’individu.

IV. Tableau synthétique des effets selon le niveau de consommation

Effet observéModérée (2–3 tasses/jour)Élevée (>5 tasses/jour)Risque de dépressionDiminution (8–20 %)Bénéfices annulés, voire inversésRisque d’anxiétéFaible / absentForte augmentationDéclin cognitif / AlzheimerRalentissement (association probable)Non documentéQualité du sommeilPeu affectée (si avant 14h)Perturbation fréquentePerformance cognitiveAmélioration temporaireBaisse par tolérance/habituationDépendance / sevrageRare et légerFréquent (céphalées, irritabilité)

V. Dimension sociale et organisationnelle

Au-delà des effets biologiques, le café est un régulateur des rythmes sociaux :

Pause conviviale dans les bureaux, moment de cohésion.

Stimulateur de créativité collective, catalyseur d’échanges dans les brainstormings.

Sas de respiration au milieu d’une journée de travail.

Mais ce rôle est ambivalent : il peut aussi renforcer une logique de productivité permanente, où le café devient une béquille artificielle servant à compenser la fatigue plutôt qu’un rituel de plaisir partagé.

VI. Recommandations pratiques

Ne pas dépasser 3–4 tasses/jour (≤ 400 mg de caféine), seuil recommandé par l’EFSA (2015).

Consommer idéalement le matin ; éviter après 14 h pour favoriser le sommeil.

Pour les personnes anxieuses ou insomniaques : limiter à 1–2 tasses.

Considérer des alternatives préservant la convivialité : décaféiné, tisanes, rooibos, thés doux.

Prudence accrue chez les personnes sous traitement psychiatrique — consulter son médecin en cas de doute.

Conclusion

Le café demeure une boisson à la fois intellectuelle, sociale et physiologique. Héritier de traditions millénaires, il stimule la pensée et facilite la convivialité, tout en portant une profonde ambivalence : allié protecteur à doses raisonnables, facteur de troubles en excès.

Ses bénéfices sur l’humeur et la cognition sont scientifiquement documentés mais relèvent d’associations statistiques, et non de preuves causales absolues. Il faut donc éviter les sur-promesses.

Le café rappelle la nécessité de l’équilibre : entre plaisir et dépendance légère, performance et repos, individuel et collectif. Comprendre sa complexité suppose de conjuguer :

rigueur scientifique,

écoute de sa propre sensibilité physiologique,

réflexion sociétale sur nos rythmes de vie.

Réinscrire le café dans une logique de plaisir choisi et partagé, plutôt que de stimulation forcée, revient à lui restituer sa juste place : compagnon de pensée, facilitateur de lien, mais jamais substitut au repos ou à la sérénité intérieure.

Bibliographie

Grosso G. et al., Molecular Nutrition & Food Research, 2016.

Lucas M. et al., Archives of Internal Medicine, 2011.

Juliano LM, Griffiths RR., Psychopharmacology, 2004.

Poole R. et al., BMJ, 2017 (umbrella review).

Wierzejska R., Nutrients, 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal, 2015.

Sleep Foundation, “Caffeine and Sleep”, 2022.

Cornelis MC et al., JAMA, 2018.

Habermas J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962.

Hattox R., Coffee and Coffeehouses, 1985.

UNESCO, “Turkish Coffee Culture and Tradition”, 2013.

Mardès, maison d’édition, de culture et de transmission

Mardès est une maison inclusive et moderne qui publie des recueils, des essais, des magazines et des ouvrages liés aux arts de vivre. Elle conçoit aussi des événements culturels et artistiques, porteurs de réflexion et de partage.

Sa mission est double : éditer et transmettre. Transmettre la poésie, la pensée et les gestes du quotidien qui facilitent l’existence et enrichissent la sensibilité.

Grâce à son soutien, plusieurs contenus de Musarthis demeurent librement accessibles, affirmant une vision généreuse et élégante de la culture.